前段 はじめに

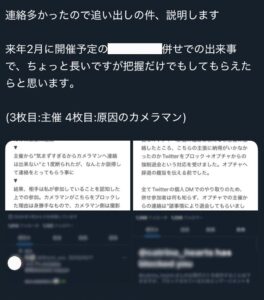

2025年8月。下記のツイートが流れてきた。

最初よくある「あー、みんなで遊ぶときにつま弾きにされた的な感じかなー」とか思ったが、よくよく読んでみると言葉の端々から違和感を覚えた。

以下、注意喚起を出した方をAさんとする。

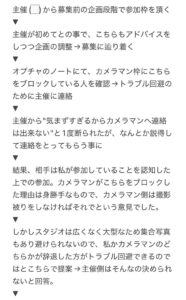

後ほどこの一連のポストで晒されていた主催さんが声明を出していたが、その内容を加味すると

- 「カメラマンの身勝手なブロック」 → Aさんの過去事案から自衛のためカメラマンさんはブロック。

- 「主催がこちらの主張に納得がいかなかった」 → 接触の無いよう善処・配慮したうえでAさんが拒否した

というのが概ねのところで、主催さん側に大きな落ち度はない話であった。

(もちろん、物事に過失10:0は無いので主催さん側にも責任は発生してしまうだろう)

とはいえ、一人の自分勝手と晒し行為によって、円滑に進んだであろう物事が崩壊して主催さんが心を痛めたのは事実である。

しかも上記の件は併せ自体が無くなってしまった。

接触が無い対応を取ってもらえるなら充分我慢の範囲内であったのに、その我慢をする努力よりも自分の気に入らない人・コトを排除したい気持ちが引き起こした悲劇としか言いようがない。

昨今の注意喚起

最近、Twitterを見ていて気になることがある。

「注意喚起」と称した投稿が日々タイムラインに流れてくるのだが、上記の件しかり、その中身を見ると首をかしげたくなるものが少なくない。

本来、注意喚起とは他の人が同様の被害に遭わないよう、公共の利益のために行われる重要な情報共有だった。

しかし昨今、個人的な感情や価値観の違いレベルの問題まで「注意喚起」として拡散される事例が増えている。

これは非常に危険な傾向だと感じている。

なぜなら、このような軽率な注意喚起が横行することで、本当に重要な警告情報が埋もれてしまうからだ。

狼少年の話と同じで、注意喚起そのものの価値と信頼性が失われてしまう。

僕としては、本当に精神の限界を超える長きに渡る過度な中傷や、犯罪性の高い内容を指して行うべきが注意喚起である。

それはギリギリ警察に訴えることのできない事案での、無辜の市民の叫びそのものかもしれない。

その信頼性の担保のためにも、個人的な感情での注意喚起はすべきではない。

本当に自分が困ったときに、自分の首を絞めかねない。

今回は実際に起きた事例を交えながら、注意喚起と個人攻撃の違い、そして私たちがSNSで情報を発信する際に心がけるべきことについて考えてみたい。

実際に起きた問題事例の分析

先述のケースを事例に、まずは考えてみよう。

問題の本質

この事例をよく読み解くと、実際に起きたのは以下のようなことだった:

- 企画参加者間での参加可否・スタジオ利用に関する意見の相違

- 主催者の運営経験不足による調整不足(これは経験を積まねばならないため、仕方ない)

- 参加者同士のコミュニケーション不良

つまり、これは本来であれば当事者間で話し合いによって解決すべき運営上のトラブルだったはず。

犯罪性も悪質性もない、よくある企画運営の問題に過ぎなかった。

当事者の対応

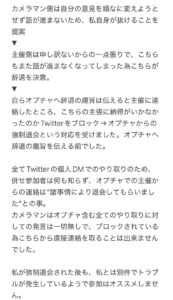

一方、「注意喚起」で名前を晒された主催者は、非常に賢い対応をされていました。

実に冷静で建設的な対応を取った。

事実関係を時系列で整理し、自分の対応の至らなかった点を素直に認めた上で、相手への配慮も示した。

そして最も重要なのは、この問題を今後の改善につなげようとする姿勢を見せたことだ。

(=上記2番への努力)

両者の対応を比較すると、どちらが大人として適切な行動を取ったかは明らかだった。

しかし残念ながらSNSの特性上、センセーショナルな「注意喚起」の方が拡散され、冷静な説明は見過ごされがちな傾向は存在する。

なお僕としては、ぶっちゃけ個別の事象・人はどうでもいい。

導入としてここから先の内容が把握しやすいように取り上げたに過ぎない。

Twitter晒し問題の深刻化

このような事例を見ていると、現代のSNSが抱える深刻な問題が浮き彫りになる。

それは「晒し行為の日常化」だ。

晒し行為の恐ろしい特徴

現代のSNS晒し問題で最も恐ろしいのは、加害者側が「正義を執行している」と本気で信じている点だ。

一方的な情報発信という暴力

今回の事例でも、投稿者は相手をブロックした状態で一方的に情報を拡散していた。

これは現代版の「公開処刑」に他ならない。

相手は反論することも、事実関係を説明することもできない。まさに言論封殺だ。

想像してみてほしい。

ある日突然、自分の名前と顔写真がSNSで拡散され、一方的に「悪人」扱いされる状況を。

しかも、それに対して何も言い返すことができないのだ。これがどれほど理不尽で残酷なことか。

正義感という名の感情の暴走

「私が被害を受けたから、みんなにも知ってもらいたい」という気持ちは人間として自然だ。

しかし、その感情が客観性を完全に失わせ、些細な問題を重大事件のように見せてしまう。

この事例でも、実際は「企画運営での調整不足」という、よくあるトラブルだった。

それが「注意喚起」という大義名分のもとで、まるで詐欺や犯罪であるかのように拡散されてしまった。

無関係な人々への無差別攻撃

最も許しがたいのは、全く関係のない参加者も巻き込まれていた点だ。

彼らは何もしていない。ただそこにいただけで、突然楽しみを潰されたのだ。

これは完全に「無差別テロ」と言っても過言ではない。

自分の怒りを晴らすために、関係のない人々をも巻き込む。

このような行為を「注意喚起」と呼ぶことは、言葉の冒涜でしかない。

晒される側の地獄

晒し行為の被害者が置かれる状況は、想像を絶する辛さだ。

ある日突然、自分の名前がネット上で「危険人物」として拡散される。

友人から心配の連絡が入り、仕事関係者からは不審な目で見られ、家族にまで迷惑がかかる。

精神的な苦痛はもちろん、社会的な信用は一瞬で失墜し、今後の活動にも暗い影を落とす。

特に恐ろしいのは、事実関係が曖昧なまま拡散された場合の名誉回復の困難さだ。

インターネットは忘れてくれない。一度拡散された情報は、検索するたびに出てくる。

何年経っても、その人の名前を検索すると「問題のある人物」という情報が上位に表示され続ける。

これは現代版の「デジタル・タトゥー」だ。

一度刻まれたら、消すことはほぼ不可能。その人の人生に永続的な傷を残す。

個人攻撃と注意喚起の決定的な違い

では、本当の注意喚起と、個人攻撃の間にある決定的な違いとは何だろうか。

これを理解することが、健全なSNS運用の鍵となる。

本来の注意喚起が持つべき条件

真の注意喚起とは、本当に精神の限界を超える長きに渡る過度な中傷や、犯罪性の高い内容を指して行われるものだ:

公共性という絶対条件

詐欺、犯罪、健康被害など、「放置すれば多くの人が同様の被害に遭う」事案についての警告。

これが注意喚起の大前提だ。個人的な価値観の違いや、一度限りのトラブルは、この条件を満たさない。

客観的事実という武器

感情論や憶測ではなく、誰が見ても確認できる具体的事実に基づいた情報。

証拠があり、検証が可能で、第三者が判断できる内容でなければならない。

建設的な目的という動機

相手を社会的に抹殺することが目的ではない。

被害の拡大を防ぎ、同様の問題を予防することが真の目的だ。

憎しみや復讐心ではなく、社会貢献への意思が動機となっている。

確実な証拠という責任

主張を裏付ける客観的な証拠と、可能であれば複数の情報源による事実確認。

これなくして注意喚起を名乗る資格はない。

個人攻撃という名の偽装工作

一方、個人攻撃を「注意喚起」として偽装する行為には、以下の醜い特徴がある:

主観的不満という本音

- 「この人が気に食わない」「嫌な思いをした」という個人的感情が真の動機。

- 公共の利益など、実際には考えていない。自分の感情を晴らすための口実として「注意喚起」を利用しているに過ぎない。

一方的情報という卑怯さ

- 相手の言い分を聞こうともせず、自分に都合の良い情報のみを拡散する。

- これは情報操作の典型例だ。事実の一部だけを切り取り、全体像を歪めて伝える。

- マスコミの印象操作と何も変わりない。

感情的表現という毒

- 冷静な事実提示ではなく、読み手の感情を煽るような表現を多用する。

- 「最悪」「信じられない」「許せない」といった感情的な言葉で、客観的判断を妨害する。

報復的意図という闇

- 問題の解決や改善ではなく、相手への制裁や社会的制裁が真の目的。

- 相手が苦しむ姿を見たい、相手の評判を落としたいという復讐心が根底にある。

少なくとも上記は、僕が分析して区別した内容である。人によって精密な差は曖昧であろう。

しかしひとつの指標として十分に機能すると判断して書いたものだ。

もし、自分が何かしら悪質な被害を被って苦しい時、客観的に適切な注意喚起をする時にもチェックしてほしい。

逆に受け取り手となった時、流れてきた情報を鵜吞みにせず分析する意味合いとしてのチェックとしても機能することをここに願う。

注意喚起と個人的感情を区別する技術

SNSで情報を発信する前に、私たちは自分の動機と目的を厳しく問い直さなければならない。

投稿前の魂の検査

何かを「注意喚起」として投稿しようとした時、以下の質問で自分の心を検査してみてほしい:

本当に他者のためなのか?

- この情報は本当に他の人の役に立つのか?

- それとも、自分の個人的な不満を世間に訴えたいだけなのか?

- 心の奥底にある本当の動機を見つめてみよう。

事実と感情の分離ができているか?

- 実際に起きた事実と、それに対する自分の感情や解釈を明確に分けられているか?

- 感情に支配されて、事実を歪めて伝えていないか?

相手の人権を尊重しているか?

- 相手にも言い分があることを認めているか?

- 一方的な断罪になっていないか?

- 相手も同じ人間であることを忘れていないか?

建設的な結果を生むか?

- この投稿によって、問題が解決に向かうのか?

- それとも、新たな対立や被害を生むだけなのか?

魂の検査、と大仰に銘打ったものの本来は至極当たり前で簡単なことである。

それでもこの要素を完全クリアするのが難しいのが人間だ。。。

とはいえ私情マシマシの何の正当性もないものを世の中に垂れ流すよりは、意識するだけで100倍マシである。

これが達成されていない、落書きにも劣る注意喚起が出ていることが何より問題だ。

では、その感情的要素を排する方法とはどんなものがあるのか。

以下に論ずる。

感情の嵐をやり過ごす方法

人間である以上、怒りや悲しみを感じるのは当然だ。

しかし、その感情をそのままSNSにぶつけるのは、自分にとっても相手にとっても破滅的な結果をもたらす。

時間という最良の薬

感情的になっている時は、絶対に投稿してはいけない。

投稿を下書きに保存し、最低でも一晩、できれば一週間は時間を置く。時間が経てば、冷静になって事態を客観視できるようになる。

第三者という鏡

利害関係のない信頼できる人に相談し、客観的な意見を求める。

家族や親友は感情的に同調してくれるかもしれないが、本当に必要なのは冷静な分析だ。

事実という地図

感情や推測を一切排除し、「いつ・どこで・誰が・何を・どのように」という事実のみを時系列で整理する。

この作業によって、問題の本質が見えてくる。

解決という目標

相手を攻撃することではなく、問題をどう解決するかに焦点を当てる。

建設的な解決策を考えることで、感情的な復讐心から解放される。

今や、世の中は正当性の無いものを無条件によしよししてくれる世の中ではない。

そこに綻びがあれば、Aさんのように周囲から自分自身が疑われるのは明々白々である。

そのようにならないためにもその注意喚起が適切か、その感情が適切か?

それを上手に処理する能力が求められるのも今のSNS時代なのである。

相手を攻撃するということにつながった時、それは相手に攻撃されるリスクも背負うのだ。

深淵を除くとき、深淵を覗いているという認識を持たなくてはならない。

SNSリテラシーという現代人の必須スキル

SNSが社会インフラとなった現代では、誰もが巨大な影響力を持つ情報発信者になり得る。

その力の大きさを理解し、責任を持って使いこなすスキルが求められている。

発信者が背負う重い責任

情報を発信する側が背負う責任は、想像以上に重い:

事実確認という義務

憶測、伝聞、感情的な解釈ではなく、確実に確認できる事実のみを発信する。

これは報道機関並みの厳しさが求められる作業だ。

影響予測という洞察力

自分の投稿が社会にどのような波紋を呼ぶか、誰がどのような影響を受けるかを事前に予測する。

一度発信した情報は、コントロールできない速度で拡散していく。

誤り訂正という誠実さ

間違いが発覚した場合は、プライドを捨てて速やかに訂正し、心から謝罪する。

誤りを認めることは恥ではない。誤りを隠蔽し続けることこそが真の恥だ。

受け手も問われる見識

情報を受け取る側にも、高い見識が求められる:

批判的思考という防御

一つの情報源だけを信じるのではなく、複数の角度から検証し、自分の頭で考える。

特にセンセーショナルな情報ほど、慎重な検証が必要だ。

感情制御という知性

煽情的な投稿に感情的に反応するのではなく、冷静に事実を分析する。

感情的な反応は、扇動者の思うツボだ。

拡散責任という自覚

リツイートやシェアをする前に、その情報の真偽と影響を慎重に検討する。

拡散に参加することは、その情報の共犯者になることを意味する。

またこういった安易に注意喚起をする人間を避ける術も我々は身に着けなければならない。

細かくは私のnote「今の時代、SNSで心を守る技術が必要である」に詳しく書くが、なにより一番避けるべきは、「そうじゃなくて」症候群を患ってる人間を避けることである。

何をアドバイスしても、どんな共感を示しても、必ず「そうじゃなくて〜」「違うんです〜」で否定から入る人、いますよね。

僕はよく「あぁ、彼氏がアドバイスしても『そうじゃなくて~』しか返さない、納得行く返答が来るまでゴネる女子と一緒だ」と思ってしまいます。

この手の行動の頻度が高くなるほど「何事も思い通りにうまくいかないとイヤなお姫様」な性格になりがちなので、気に食わないだけで注意喚起をしがち。

絶対に避けるようにしましょう。

コスプレ界隈での具体的な改善案

コスプレ界隈は比較的小さなコミュニティであり、一度トラブルが起きると影響が大きく広がりやすい。

そのため、より慎重な情報発信が求められる。

主催者向けの提案

事前の明確なルール設定

企画開始前に、参加条件、キャンセルポリシー、トラブル時の対応方法などを明文化し、参加者全員で共有する。

コミュニケーションの透明化

重要な決定事項は、個人間のDMではなく、参加者全員が見えるグループチャットなどで行う。

第三者の仲裁制度

トラブルが起きた際に中立的な立場で仲裁を行う人や組織を事前に決めておく。

参加者向けの提案

問題提起の適切な場の選択

個人的な不満は、まず当事者間で話し合い、それでも解決しない場合は信頼できる第三者に相談する。

建設的な批判

問題を指摘する際は、相手を攻撃するのではなく、改善案を提示する。

コミュニティ全体への配慮

自分の行動がコミュニティ全体にどのような影響を与えるかを考える。

本当に必要な注意喚起とは

最後に、本当に必要な注意喚起について考えてみたい。

注意喚起すべき事案

以下のような事案については、積極的に注意喚起を行うべきだ:

犯罪行為

盗撮、盗難、詐欺、ストーカー行為など、明確に法律に違反する行為。

安全に関わる問題

製品の欠陥、施設の安全性、健康被害など、人の安全に直接関わる問題。

組織的な不正

企業や団体による組織的な詐欺、隠蔽、不正行為。

反復性のある問題行動

同様の被害を多数の人に与えている継続的な問題行動。

注意喚起の適切な方法

事実の明確な提示

いつ、どこで、何が起きたかを具体的に記述する。

証拠の提示

可能な限り、客観的な証拠(スクリーンショット、録音、写真など)を提示する。

関係機関への相談

必要に応じて、警察、消費者センター、業界団体などに相談する。

建設的な結論

単に問題を指摘するだけでなく、どうすれば被害を防げるかの提案も行う。

まとめ

SNSの普及により、誰もが簡単に情報を発信できるようになった。

これは素晴らしいことだが、同時に大きな責任も伴う。

「注意喚起」という名目で個人的な感情を発散したり、事実関係が曖昧なまま他人を攻撃したりする行為は、SNS全体の信頼性を損なうだけでなく、本当に重要な警告情報を埋もれさせてしまう。

私たちに必要なのは、感情と事実を区別し、個人的な不満と公共の利益を明確に分ける判断力だ。そして、自分の発信が他の人にどのような影響を与えるかを常に考える思慮深さだ。

SNSは私たちの生活を豊かにしてくれる素晴らしいツールだ。

だからこそ、それを適切に使い、健全なコミュニティを維持していく責任が、私たち一人一人にある。

次回、何かを「注意喚起」として投稿しようと思った時は、一度立ち止まって考えてみてほしい。

それは本当に他の人のためになる情報なのか、それとも自分の感情を晴らすためのものなのか。

その判断一つが、SNS全体の質を左右することを忘れずにいたい。

おまけ ## 注意喚起投稿前の最終チェックリスト

投稿ボタンを押す前に、以下をすべて確認してください:

□ 具体的な被害が発生している(感情的な不快感ではない)

□ 客観的な証拠がある

□ 相手の反論機会を奪っていない

□ 無関係な第三者を巻き込んでいない

□ 公共の利益に資する内容である

□ 感情的な表現を排除している

□ 建設的な解決策を提示している

ひとつでも×があれば投稿を見直してください。

コメント